Музей

Детское объединение "Правнуки солдат Великой Отечественной" 1 октября 2020 года - года Памяти и Славы, года 75-летия Великой Победы - выходит в эфир Интернета. https://vk.com/museum_42

Девиз нашего объединения:

"Помним, Гордимся, Держим равнение

На Победителей поколение!"

Это мы – "Правнуки солдат Великой Отечественной"

Это мы – "Правнуки солдат Великой Отечественной"

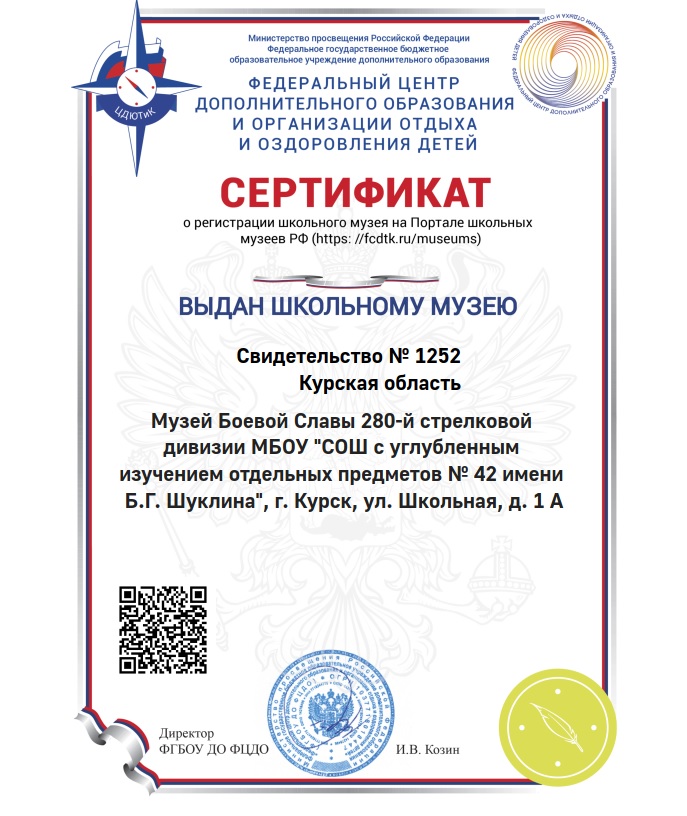

Музей Боевой славы 280-й стрелковой дивизии поднялся на новую ступень в своем развитии. Существует музей с 1975 года. В Год Памяти и Славы, год 75-летия Великой Победы, открылось второе дыхание Музея: он пополнился новыми материалами. В 2019-2020 учебном году школе было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Великой Отечественной - Бориса Григорьевича Шуклина

Музей Боевой славы 280-й стрелковой дивизии поднялся на новую ступень в своем развитии. Существует музей с 1975 года. В Год Памяти и Славы, год 75-летия Великой Победы, открылось второе дыхание Музея: он пополнился новыми материалами. В 2019-2020 учебном году школе было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Великой Отечественной - Бориса Григорьевича Шуклина

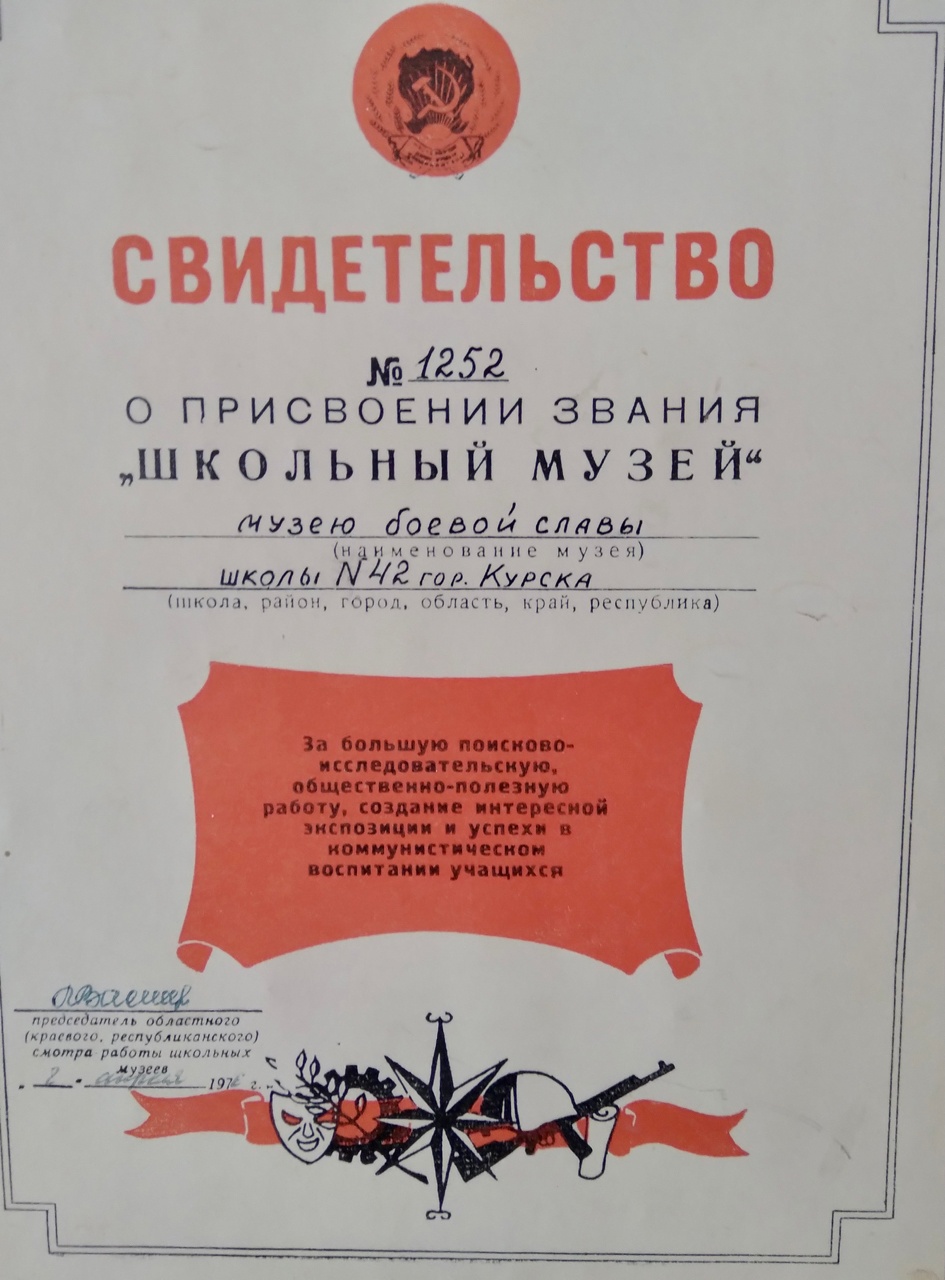

Открытие школьного Музея состоялось 45 лет назад в сентябре 1975 г., в год празднования 30-летия Победы. Результаты 5-летней поисковой работы школьных следопытов были собраны и представлены в витринах и на стендах Музея. 2 апреля 1976 года Музею было выдано Свидетельство «Школьный музей».

Профиль Музея – военно – исторический.

Тематика экспозиций Музея – история боевого пути 280-й стрелковой дивизии: Формирование, Наступление, Курская битва, Днепр, Дорога на Берлин.

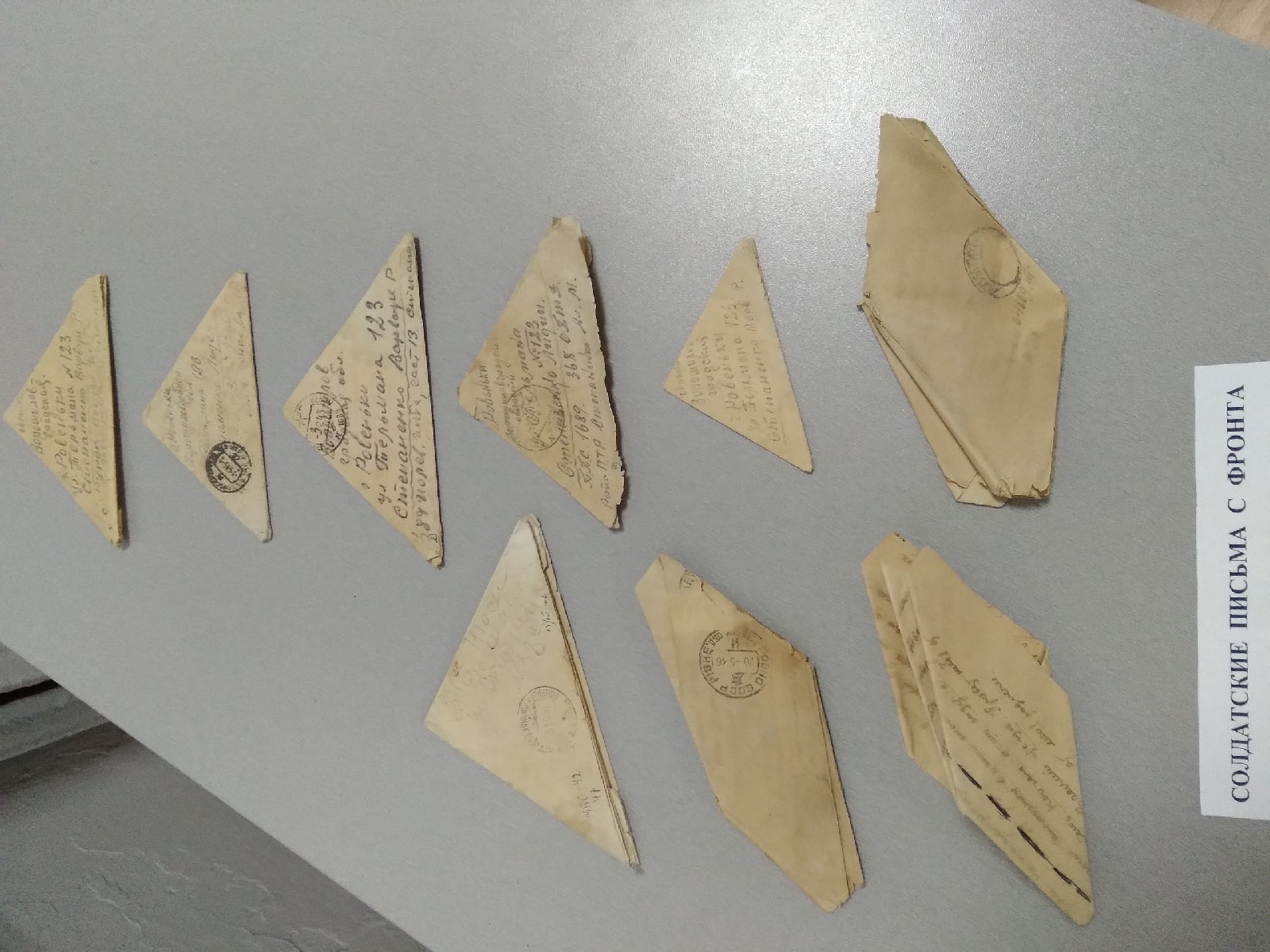

Среди экспонатов музея особую ценность представляют солдатские письма с фронта. Не все знают, что каждое солдатское письмо проходило через военную цензуру. На треугольнике письма должен был обязательно стоять штамп цензуры. Только тогда оно отправлялось к адресату.

Солдаты и офицеры не могли писать о своем местонахождении, ничего не рассказывали о себе. Поэтому за скупыми строками солдатского письма, нежным, теплым обращением к своим родным скрывалась ежедневная тоска по близким сердцу родным местам, по своей семье. Иногда вместо письма солдат посылал родным весточку в виде рисунка. Это тоже было посланием с фронта. Родные понимали, что их отец, сын, муж или брат жив и безмерно были благодарны ему и доставившему письмо почтальону за эту весточку (фото № 1,2, 3)

Солдатскую фляжку с процарапанной ножом датой Курской битвы подарил Музею прошедший всю войну топоразведчик Гузеев Семен Тихонович (фото № 4)

Солдатский котелок времен войны (фото № 5) был найден во время раскопок школьным поисковым отрядом в походе по местам боев на Курской дуге.

В наше время даже не все военнослужащие знают, что у каждого командира орудия обязательно была линейка для артиллерийской наводки – хордоугломер (фото № 6). Этот уникальный экспонат подарил школьному Музею Блинов Сергей Харитонович - артиллерист.

К уникальным экспонатам музея относится и солдатский кисет для табака (фото № 7). Особенно необходим он был во время привала.

Бывалые солдаты так же бережно хранили его, как котелок и ложку.

Солдатская гимнастерка времен войны кажется навсегда сохранила терпкий запах солдатского пота (фото № 8).

Нижний отдел экспозиции Музея занимают предметы и фрагменты боевого вооружения времен войны, найденные поисковиками на месте сражений (фото № 9, 10).

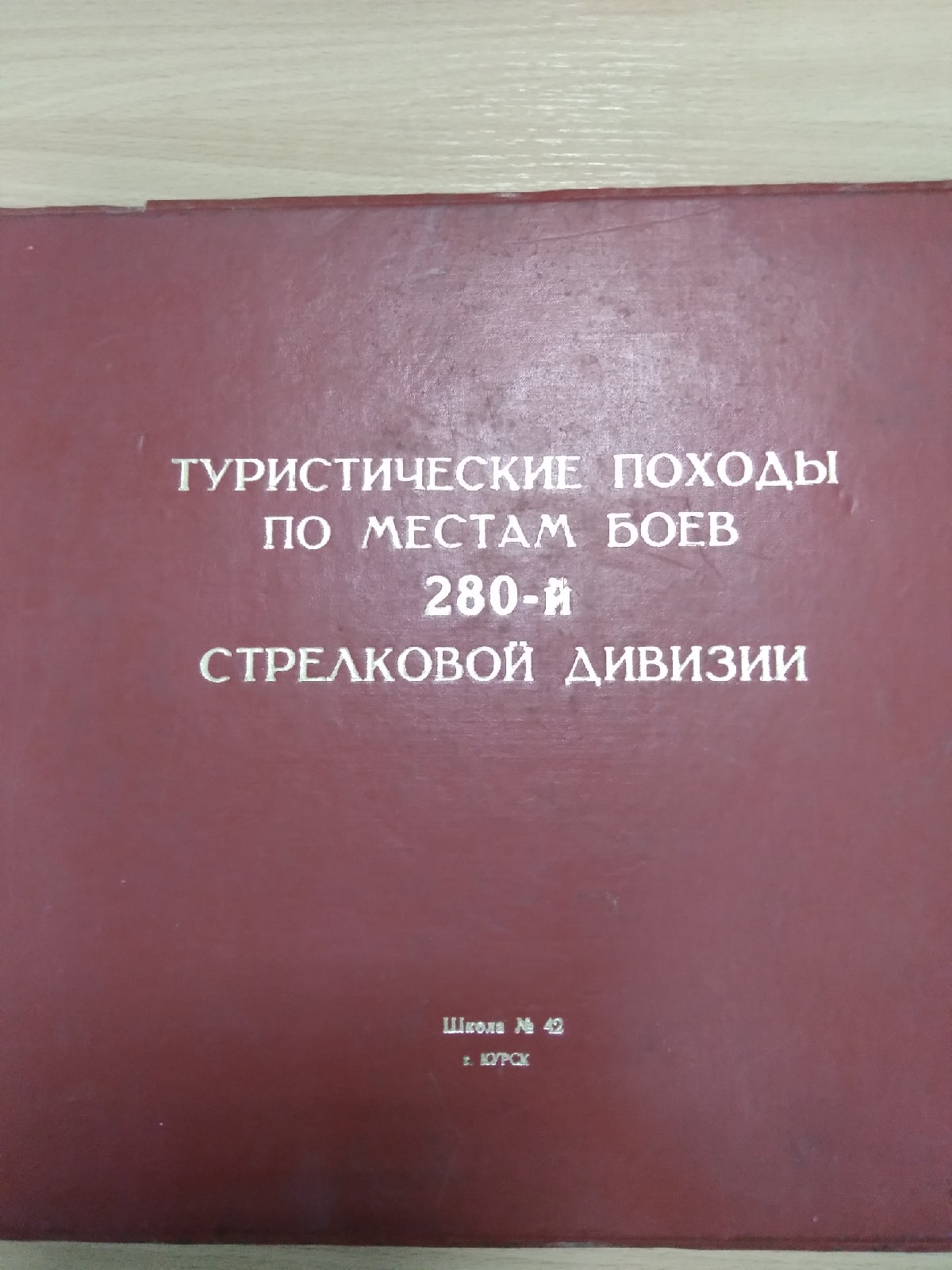

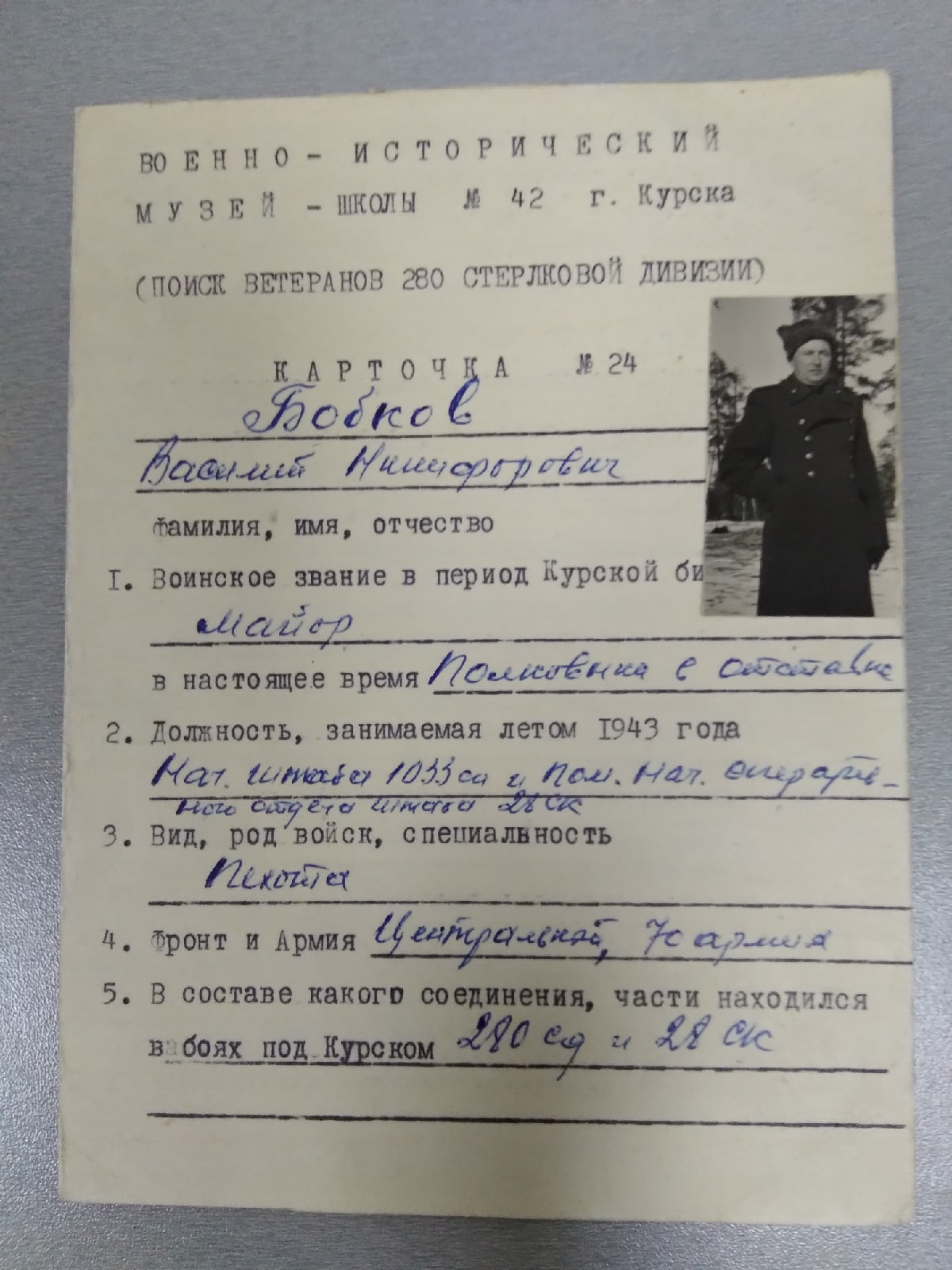

В архивах школьного музея хранятся послевоенные письма и воспоминания ветеранов о тех событиях, непосредственными участниками которых они были. Эти материалы представляют большую ценность не только для восстановления боевого пути 280-й стрелковой дивизии, но и как материал, содержащий факты исторической правды. Спустя почти полвека, теперь уже являются музейной ценностью Дневники походов первого поискового отряда школы по местам боев на Орловской и Курской земле. С 1970 года началось составление Картотеки ветеранов. Карточку ветерана 280-й стрелковой дивизии - участника Великой Отечественной войны - заполнял лично каждый ветеран, приезжавший на встречи с однополчанами. Одновременно шло восстановление списков бойцов и командиров дивизии с указанием звания, должности, периода пребывания в 280-й дивизии, настоящего адреса места жительства.

В архивах школьного музея хранятся послевоенные письма и воспоминания ветеранов о тех событиях, непосредственными участниками которых они были. Эти материалы представляют большую ценность не только для восстановления боевого пути 280-й стрелковой дивизии, но и как материал, содержащий факты исторической правды. Спустя почти полвека, теперь уже являются музейной ценностью Дневники походов первого поискового отряда школы по местам боев на Орловской и Курской земле. С 1970 года началось составление Картотеки ветеранов. Карточку ветерана 280-й стрелковой дивизии - участника Великой Отечественной войны - заполнял лично каждый ветеран, приезжавший на встречи с однополчанами. Одновременно шло восстановление списков бойцов и командиров дивизии с указанием звания, должности, периода пребывания в 280-й дивизии, настоящего адреса места жительства.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ?

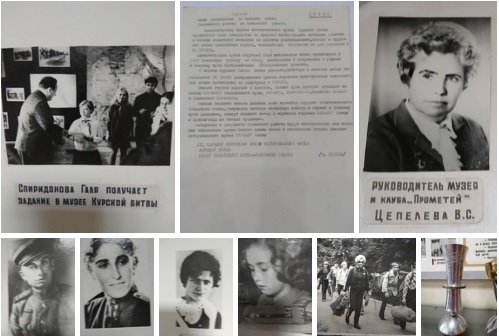

Первое задание на поиск следопытами школы № 42 было получено в 1969 году от руководителя Музея Курской битвы . Это было время, когда вся страна готовилась к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и 25-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сохранилась копия письма - задания .

С 1970 года школьный поисковый отряд активно включается в деятельность по восстановлению боевого пути 280-й стрелковой дивизии, сбору сведений о ветеранах дивизии, организации встреч с ветеранами.

Безусловно, огромная роль в этом поистине подвижническом деле принадлежит руководителю первого школьного поискового отряда, учителю - краеведу Цепелевой Валентине Сергеевне .

Первые шаги в поиске начались со встреч с ветеранами дивизии, проживающими в городе Курске:

- бывшим адъютантом командира дивизии Прохорчуком Т.Н. ,

- бывшим командиром операционно-перевязочного взвода, врачом Каплинской А.И.).

Активными членами первого школьного поискового отряда были

- Рязанова Лидия,

- Шлей Ирина,

- Чаплыгина Галина,

- Носов Игорь и др.

В этом же, 1970 году, в школе, накануне Дня Победы, состоялась первая встреча учащихся с ветеранами дивизии. На встрече присутствовало 8 ветеранов. С этого года встречи и походы проводились ежегодно.

А через 2 года, в 1972 году, школьному поисковому отряду был вручен областной Кубок по итогам участия в экспедиции, посвященной 50-летию образования СССР.

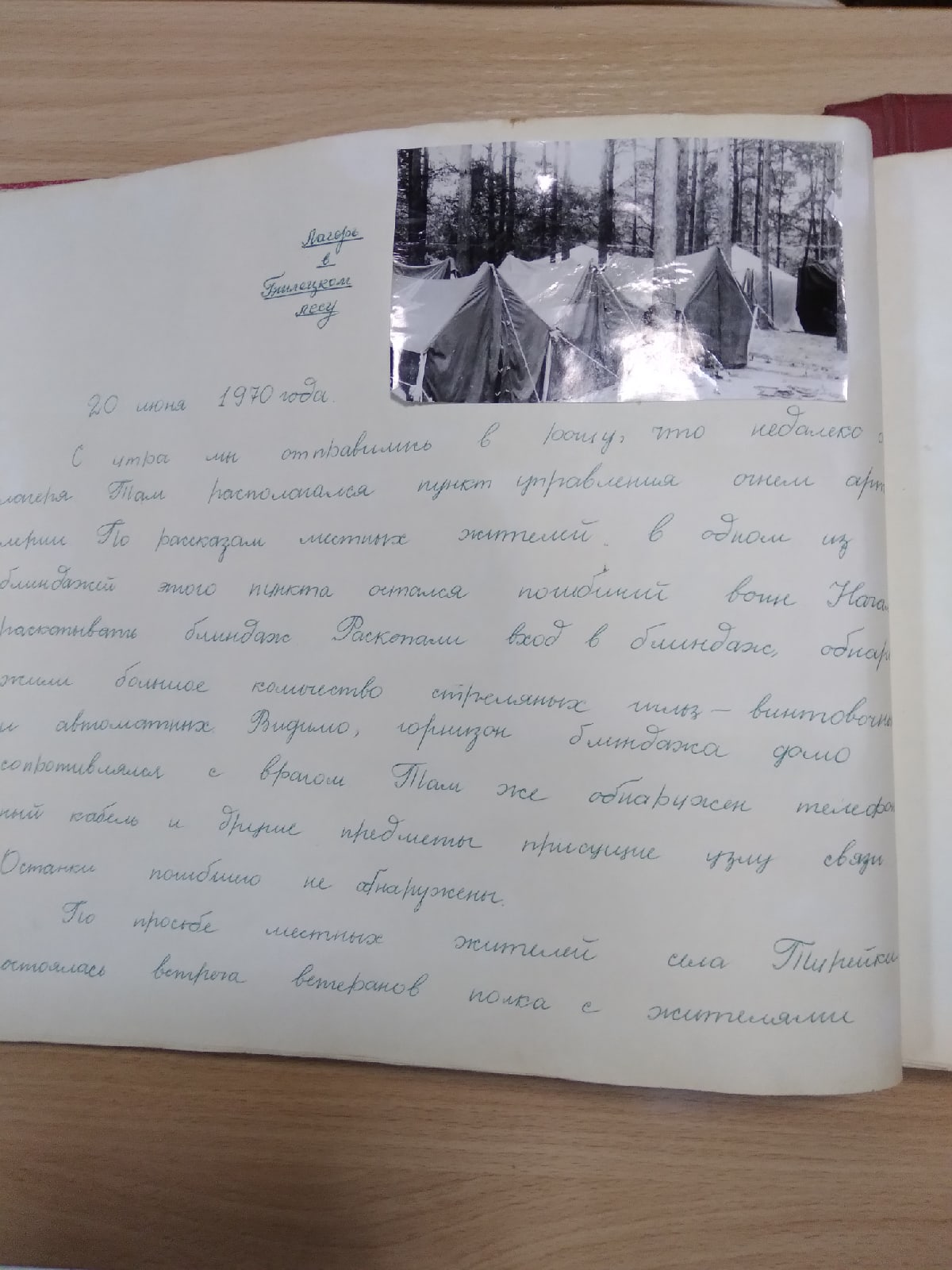

Особую ценность поиску придавал тот факт, что во всех походах по местам боев 280-й стрелковой дивизии их участниками вместе с учащимися - старшеклассниками были и ветераны дивизии. Они вместе проходили маршрут похода, ночевали в палатках или в свободных классах сельской школы, ели походную кашу, встречались со старожилами и жителями поселков, где проходили жестокие бои .

В Музее сохранилась фотография маршрута первого похода поискового отряда школы № 42

На карте была обозначена дата выхода - 14 июня 1970 года, но из-за дождливой погоды поход отложили на 3 дня.

Вот первая запись, сделанная в Дневнике похода от 15 июня - накануне похода:

"Для участия в походе к нам прибыли ветераны дивизии - бывший начальник штаба 1033 стрелкового полка полковник в отставке Бобков Василий Никифорович и бывший помощник начальника штаба по разведке подполковник запаса Кирейко Арсентий Федорович ".

Накануне выхода и еще раньше погода испортилась, шел мелкий надоедливый дождь, было прохладно, но погода не пугала молодых энтузиастов, и ничто не должно было помешать осуществлению мечты.

Запись в Дневнике похода:

"17 июня - день выхода в экспедицию

День 17 июня выдался на редкость хорошим: ясным, солнечным, теплым. Час дня. Все приготовлено к походу, и все в сборе. Построение. Руководитель похода Цепелева Валентина Сергеевна докладывает директору школы Пискуреву Николаю Григорьевичу о готовности группы к выступлению. Директор вручает вымпел, альбом для путевых заметок, желает удачного похода. Операторы телевидения снимают группу, расспрашивают о маршруте, цели похода."

(Следующая запись сделана по ходу движения)

"Вот и Симферопольское шоссе. Ровная гладкая дорога. По этому шоссе 27 лет назад в зимнюю пору1033 стр. полк наступал на Орел.

(Это уже рассказывают ветераны)

- Зима в тот год была снежной, а в те дни к тому же свирепствовала пурга. Продвигаться было очень тяжело. Позади многодневные и тяжелые бои...

" 18 июня"

- Идем на бывший передний край полка, а это значит на передний край Курской дуги. Группу ведет подполковник Кирейко. Ему здесь был знаком каждый куст, каждая кочка. Он как разведчик был здесь и днем, и ночью: ходил во весь рост и ползал на животе, выслеживая противника и готовясь к захвату "языка"...

На опушке рощи сохранились траншеи, окопы, блиндажи...

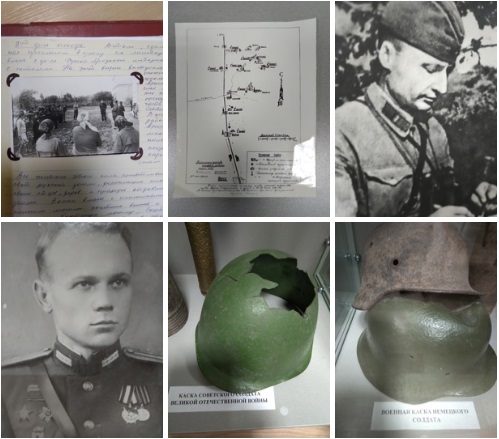

Здесь ребята нашли пробитые пулями и осколками снарядов каски наших бойцов , искорёженные гильзы снарядов. Неподалёку были обнаружены и немецкие каски .

Каждый поход по местам боев, каждая встреча вносили не только новые записи в летопись дивизии, новые имена героев, но и оставляли глубокий след в сердцах юношей, почти ровесников бывших солдат.

Ветераны, сопровождавшие экспедицию, по ходу движения делали зарисовки, составляли схемы расположения линии фронта (фото 1 - Схема движения поискового отряда с ветеранами дивизии по позициям расположения линии фронта, составленная подполковником Кирейко А.Ф.).

Эту страничку мы хотим посвятить истории одного поиска, результатом которого стал тот факт, что военные историки даже карту исправили.

А было это так: увлеченные работой, школьники опросили сотни людей, перечитали много литературы, изучили карты боевых действий и заметили неточность в освещении событий у Тросны. По рассказам ветеранов этот пункт находился не у нас (как значилось в Истории Отечественной войны), а у врага.

ТРОСНА... Именно отсюда 5 июля 1943 года по магистрали Орел - Курск двинулись в наступление фашисты. И именно здесь приняла бой 280-я дивизия.

Целую неделю дни и ночи героически сражались наши воины. И победили.

12 июля штурмом они овладели сильно укрепленной обороной фашистов под Тросной.

Ребята забеспокоились. Ведь дело идет не о двух миллиметрах на карте, а об исторической правде, о тысячах погибших советских воинах у Тросны.

И прометеевцы пишут в Москву с приложением документальных подтверждений данного факта.

Вскоре получили ответ. Выдержка из письма зам. начальника Института военной истории генерал - майора И. Протькина Центральному Музею Вооруженных Сил СССР:

"При уточнении линии фронта по архивным документам удалось выяснить, что этот населенный пункт к началу июля 1943 года находился у противника.

Прошу на схемах, имеющихся в ваших музеях, внести соответствующие исправления" .

ТАК "ПРОМЕТЕЕВЦЫ" ДАЖЕ КАРТУ ИСПРАВИЛИ !

(фото 2: Поисковый клуб "ПРОМЕТЕЙ" с руководителем Цепелевой В.С. у развернутого Знамени 280-й стрелковой дивизии)

До Великой Отечественной войны Курск по территории был значительно меньше современного города. «Никитский» храм и прилегающее к нему кладбище были северной окраиной города, а далее располагался большой пустырь, с заросшей балкой и оврагом.https://vk.com/museum_42?w=wall-199090408_13%2Fall

До Великой Отечественной войны Курск по территории был значительно меньше современного города. «Никитский» храм и прилегающее к нему кладбище были северной окраиной города, а далее располагался большой пустырь, с заросшей балкой и оврагом.https://vk.com/museum_42?w=wall-199090408_13%2Fall

Эта страничка - лишь один из эпизодов стойкости и героизма бойцов 280-й дивизии.

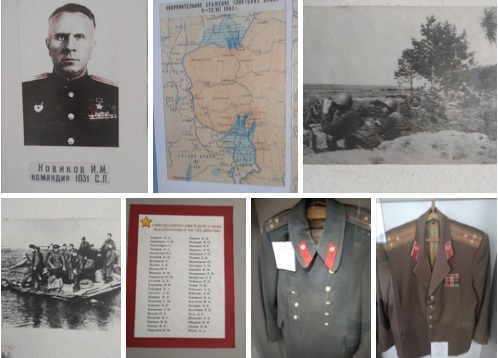

Особой храбростью и дерзостью в борьбе с гитлеровцами отличались бойцы 1031 стрелкового полка под командованием Новикова Ивана Мироновича.

У командира полка были красивые пышные усы, и как-то незаметно, один за другим все бойцы по примеру командира тоже стали отпускать усы. Так и прослыл этот полк как "ПОЛК УСАЧЕЙ" - отважных дерзких смельчаков. Немцы тоже были наслышаны об их смелости, боялись "усачей".

Во время послевоенных встреч ветераны часто вспоминали бой за участок шоссейной дороги Курск - Орел. Батальон «усачей» капитана Хафизова перекрыл шоссейную дорогу и отбивал лавину немецких «тигров». Затем получили приказ: «Пропустить танки. Отсечь пехоту!» Немцы в рупор кричали: «Усачи! Сдавайтесь!». «Усачи» отвечали пулеметными и автоматными очередями. На четвертый день от батальона осталось не больше 40 человек. Закончилось продовольствие. Приказ из штаба – «Держаться!».

Они держались, даже когда их осталось 18.

Пьяные немцы уже в который раз шли в «психическую» атаку. Им удалось прорваться в траншеи. И тогда капитан вызвал огонь на себя. Ударили «Катюши». От блиндажа в семь накатов еле уцелел один нижний. Комбат первым выскочил наружу: «За Родину! Вперед!»

«Усачи!» - закричали немцы и в панике убежали.

За мужество и стойкость в эти шесть дней комбата «усачей» наградили орденом А.Невского.

(фото "УСАЧИ")

#Школа42Курск #МузейОбразование46

Боевой путь дивизии...

История боевого пути 280-й Краснознаменной Конотопско - Коростеньской ордена Суворова стрелковой дивизии

Первая экспозиция нашего Музея посвящена началу войны: формирование дивизии, оборонительные бои.

Сформированная в первые дни войны из потомственных оружейных мастеров города Тулы, 280-я стрелковая дивизия 1 августа отбыла на Брянский фронт в составе 3-й армии, и уже в первые месяцы войны почти полностью полегла на полях сражений Великой Отечественной. Поэтому об этом периоде сведений очень мало. Известно только, что особенно жестокие бои выпали на октябрь 1941 года, когда дивизия сдерживала яростное наступление немцев на реке Навле в окружении врага. Бойцы вынуждены были отдельными группами прорываться из окружения. Одной их групп удалось вынести из окружения Знамя дивизии, именно поэтому остатки дивизии не были расформированы, а отведены в тыл Сталинградского военного округа в город Камышин на второе формирование (фото 1 - Здание, где располагался штаб дивизии в г. Камышин).

Дивизия пополнялась новыми бойцами, вооружением, шла усиленная боевая подготовка личного состава дивизии. Первое время не хватало вооружения, обмундирования. Учебу вели иногда на деревянных макетах. Лишь к 1 апреля 1942 года полки были полностью укомплектованы личным составом, обмундированием и вооружением.

Мобилизацию на фронты Великой Отечественной проводили по всем военкоматам нашей огромной страны. По призыву в армию шли все народы, населявшие Советский Союз.

Весной 1942 года новое пополнение дивизии было многонациональным: казахи, татары, башкиры, азербайджанцы, грузины и другие народности. Листая восстановленные списки бойцов и картотеку ветеранов 280-й стрелковой дивизии, юные следопыты школы воочию убеждались в многонациональности состава бойцов. Незнание или плохое знание русского языка создавало определенные трудности в работе с личным составом. Петр Горчаков, комиссар 1033 стрелкового полка, позже вспоминал: "Первоочередной задачей формирования полка была - подбор агитаторов для работы с личным составом, владеющих двумя языками. Кроме того в часть доставлялись газеты на языках разных народов, рассказывая, как идет жизнь у каждого народа".

Командиром дивизии был назначен подполковник Голосов Дмитрий Николаевич (фото 2 - Комдив Голосов Дмитрий Николаевич). Он был мужественным, талантливым кадровым офицером. Родился в крестьянской семье. Уже в годы Гражданской войны сражался в рядах Красной Армии. В наградном листе Голосова Д.Н. есть такая запись: "Товарищ Голосов в самые ответственные моменты лично находился на решающих участках боя, воодушевляя личным примером храбрости и героизма бойцов и командиров..."

Голосов Д.Н. был командиром дивизии с декабря 1941 года по февраль 1944 г. После госпиталя в мае 44 г. он был отправлен на учебу в Академию им. Ворошилова. По окончании учебы с января 45 г. по апрель 48 года командовал 131 стрелковым корпусом на Карельском фронте в районе Заполярья (там шла подготовка войск на случай военных действий в Норвегии).

В состав дивизии входило три стрелковых полка: 1031-й, 1033-й, 1035-й, 840-й артиллерийский полк, отдельные батальоны и роты.

Командирами 1031 стр. полка были Новиков И.М. и Левитин И.В. (фото)

Командиром 1033 стр. полка (в период формирования) - ВРИО Кирейко А.Ф. (фото), потом Юргелас, (с февраля 42 г. по апрель 43) - Сагитов А.Х. (фото), потом (с 04.43 г. по 03.44 г.) - Ледков Ф.В.

Командиром 1035 стр. полка - Рыбченко, потом - Клименко Г.И. (фото)

Командиром 840 артиллерийского полка (и формировал его) был назначен Чуба М.П. (фото), потом Ковинько И.Я. (фото)

В состав дивизии входили подразделения:

583 ОСБ - командир батальона Романенко П.Д.

736 ОБС - командир Осетров Н.А.

368 ИОПТД - командир Литвиненко В.М.

469 авторота - командир Подойма

315 разведрота - командир Корчагин А.

473 ПАХ - командир Фарбер И.

304 ОМСБ - командир майор Левченко М.Г.

Дивизия вошла в состав 48 армии Брянского фронта (фотографии командиров).

(продолжение следует...)

#Школа42Курск #Музей #Образование46 #ОбразованиеКурск

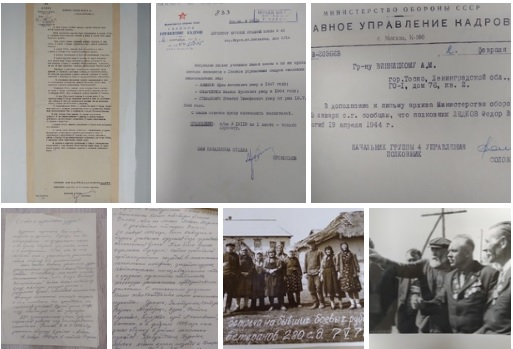

Восстановление боевого пути 280-й стрелковой дивизии следопыты школы решили начать с информации из архива Министерства Обороны Советского Союза. Был отправлен официальный запрос в Москву. Вскоре ребята получили ответ за подписью Начальника 3 отдела МО СССР Лазуткина (фото 1 Справка из архива МО СССР)

В справке кратко излагались основные этапы участия указанного в запросе воинского подразделения в боевых действиях на фронтах, участие в освобождении занятых фашистскими войсками территорий Советского Союза и Европейских государств в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Из архивной справки МО: "Первое боевое крещение дивизия получила 16 мая 1942 года в районе с. Трудки Русско - Бродского района Орловской области.

В январе 43 года дивизия была переброшена в район г. Ливны, в состав 60-й армии Воронежского фронта.

8 февраля участвовала в боях за освобождение г. Курска.

В период Курской битвы в составе 70-й армии Центрального фронта вела боевые действия в районе с. Тросна (70 км юго-западнее г. Орел)".

За этими короткими строками архивного документа - целый этап военных наступательных действий 280-й дивизии, кровопролитных сражений, сотни, тысячи отданных за Родину жизней...

Вот это теперь и предстояло восстановить школьному поисковому отряду!

Ребята много писали и в ответ получали много писем от ветеранов. На тех бойцов и командиров, связь с которыми после войны была потеряна, следопыты отправляли запросы в архив Министерства Обороны (фото 2,3 Справки из архива МО).

Участники войны - ветераны дивизии, кто не мог приехать на встречи, в своих письмах вспоминали о событиях той незабываемой войны, рассказывали об однополчанах.

Вот одно из таких писем-воспоминаний (фото 4, 5) ветерана боевых действий Хохлова Валентина Ивановича об освобождении станции Долгое 30 января 1943 года:

" ...наш 1033 полк с тяжелыми боями освободил станцию Долгое, была захвачена крупная база фронтового обеспечения врага. Там были взяты огромные трофеи: сотни штабелей артиллерийских снарядов, в миллионном исчислении патроны, десятки пушек, автомашины, железнодорожные составы с грузами, пулеметы, автоматы, пакгаузы, заполненные продуктовыми запасами. С неменьшими упорными боями освобождались нами населенные пункты: Урынок, Золотухино, Свобода, Верхне-Медведица, Курск, Фатеж, Сергеевка, Березовка, хутор Могилевский, Выселки..." и другие населенные пункты.

Эти письма - не только воспоминания о войне, они - обращение к поколению, родившемуся после войны, как завет помнить тех, кто отдал жизнь ради их светлого будущего, как напутствие хранить священный долг перед Ролиной и передавать своим детям светлую память о её солдатах...

Вот как начинается письмо майора в отставке Хохлова В.И.:

"Буднично скромным был подвиг солдата на фронте. Героизм его был каждодневным: на изнурительном марше и во время обороны при рытье окопа, и в наступлении... И все это во имя светлой цели - защитить, заслонить собой страну от захватчиков. Это самое высокое движение души заслуживает глубокой и вечной благодарности..."

И таких писем и воспоминаний о войне - сотни...

А еще одно свидетельство войны - военные фотографии или фото освобожденных от фашистов разрушенных и сожженных селений и городов.

В архиве музея есть военные фотографии солдат и командиров, групповые фотографии бойцов различных подразделений (фото на предыдущей странице).

И пусть эта фотография сделана много позже, 25 лет спустя, но на ней - люди - свидетели войны, жители села, вблизи которого проходила Курская битва (фото Встреча с жителями села, 1970 год).

Они чудом остались живы. Конечно же, в основном это женщины (мужчины: их братья, отцы - лишь единицы вернулись с фронта).

Они - свидетели войны и хранители памяти о войне...

На черно-белой фотографии - жители села Муравль, в простой крестьянской одежде, с приветливыми лицами и натруженными руками, которые продолжают растить хлеб и трудиться на земле, так обильно политой кровью солдат - защитников этой земли...

Война как безжалостной гусеницей танка прошла по судьбам этих людей, но не обозлила, а лишь на десятки лет раньше времени состарила...

Да простят меня читатели за мои отступления! Просто, невозможно оставаться равнодушным, листая документы войны...

(продолжение следует)...

УЧАСТИЕ 280-й стрелковой дивизии в ОСВОБОЖДЕНИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала февраля началось освобождение оккупированных фашистами сел и деревень Курской области.

(Видео: Начало освобождения Курской обл https://vk.com/video-84923713_456245779 )

Из воспоминаний бывшего разведчика А.Р. Романенко: "В ночь на 3 февраля 1943 года 1033–й стрелковый полк 280-й дивизии начал продвигаться к Золотухино. Отряд разведчиков подошёл к станции и установил, что на её путях стоит много вагонов с большим запасом боевой техники, боеприпасов, авиабомб, мин и другим имуществом. Около станции было много немцев, готовившихся к отступлению с боем. Разведчики решили блокировать врагов и не дать им возможности отойти к Фатежу и Понырям. Они заминировали дорогу между Золотухино и Сергеевкой и устроили засаду, куда попала немецкая артиллерийская часть, уходившая из Золотухино. Подорвавшись на минах, немцы стали убегать, но подверглись обстрелу и понесли большие потери. Затем разведчики вернулись на железную дорогу севернее станции Золотухино и заминировали путь в Поныри. Через некоторое время на нём подорвался поезд с боеприпасами и продовольствием, сопровождаемый немцами. Взрыв был сильным, небо озарилось вспышками, большой участок полотна был разрушен. Теперь немцы могли отступать только к Будановке".

Утром 3 февраля 1033-й стрелковый полк 280–й дивизии под командованием полковника А.Х. Сагитова вместе с приданными ему подразделениями с боем овладел железнодорожной станцией и населённым пунктом Золотухино.

Воспоминания А.Р. Романенко:

"Зимой 1943 года наш полк участвовал в боях по освобождению ряда районов Орловской и Курской областей. Наступательные операции чаще всего проводились в ночное время. Возможно, поэтому в моей памяти сохранились лишь отдельные эпизоды этого периода. Мне запомнились варварские бомбежки населенных пунктов немецкой авиацией. Больше всего от бомбежек страдали женщины, старики и дети. Это объясняется тем, что красноармейцы, хотя и в снегу, но всегда окапывались, а население находилось в домах, на которые и сбрасывали свой смертоносный груз фашисты. Запомнились горевшие населенные пункты, страдания людей, издевательства фашистов над пленными красноармейцами и радостные встречи с жителями освобожденных сел и городов.

Выполняя задание в составе разведгруппы, мне пришлось побывать на окраине горящего села Урынок. Горели подряд все дома. Людей в них уже не было Они вынуждены были их оставить, несмотря на сильный мороз...

На станции Золотухино отступавшие немцы подожгли железнодорожные составы. От высоких температур в одном из эшелонов рвались консервные банки, что создавало впечатление беспорядочной стрельбы. Голодные женщины и подростки спешили к станции, которую немцы продолжали обстреливать из пулеметов и с воздуха.

Старший группы бойцов попросил их уйти в безопасное место, но они ответили, что хотят есть, что им нужна соль и с красноармейцами им не страшно..."

И всякий раз, уже после войны, когда ветераны 280-й стрелковой дивизии проходили по местам былых сражений, жители сел и районных центров с радостью встречали своих освободителей, вместе с ветеранами возлагали цветы на братские могилы погибших солдат и офицеров, со слезами на глазах вспоминали события той суровой войны, эхо которой всегда будет отзываться в сердцах потомков солдат Великой Отечественной... (Фото Послевоенные встречи с жителями освобожденных сел)

Затем направление движения наших войск было определено командованием на освобождение города Курска (см. статью об освобождении города Курска).

После освобождения города Курска 13-я армия Брянского фронта, в которую в феврале 1943 года возвратилась 280-я стрелковая дивизия, развернула наступление на Орел.

"Бойцы 280-й стрелковой дивизии двигались по дороге Фатеж - Орел. За три недели боев 1033-й стрелковый полк с боями прошел 350 километров и освободил 55 населенных пунктов. Мы шли днем и ночью, примерно по 60 километров в сутки. Миновали Фатеж и к утру 12 февраля достигли деревни Сергеевка. На пути полка встали подошедшие из Орла свежие части 258-й немецкой пехотной дивизии, усиленные танками, занявшие оборону на северном берегу реки Сновы. Не дожидаясь подхода артиллерии, 1033-й полк атаковал вражескую оборону. В течение дня мы дважды ходили в атаки... В результате умелых обходных маневров батальоны сумели зайти в тыл неприятеля, выбить его с оборудованных позиций и занять населенные пункты Березовку и Могилевский. Гитлеровцы 9 раз переходили в контратаки, но так и не сумели вернуть утраченные позиции" , - писал в своих воспоминаниях П.А. Горчаков.

(Курский военно-исторический сборник "Вперед, на запад двигались полки..." выпуск 10, 2013 г.)

С 11 февраля по 11 марта части Красной Армии провели Льговско-Рыльскую операцию, в ходе которой была освобождена основная территория Курской области. Последними в августе 43 года были освобождены Рыльский и Хомутовский районы, а 2 сентября освобождением поселка Теткино завершилось изгнание фашистов с Курской земли.

В ходе наступательных боев 280-я стрелковая дивизия, понеся значительные потери в личном составе бойцов и командиров, нуждалась в пополнении. В начале марта командованием было принято решение о пополнении дивизии личным составом из числа бойцов партизанских отрядов, действовавших на освобожденных к этому времени территориях, жителями - молодежью освобожденных деревень. (Фото: Командир действующей части Красной Армии Г.П. Буйновский принимает отряд курских партизан, влившихся в состав части).

Участники партизанских отрядов были малообучены, не имели опыта участия в сражениях на фронте, молодежь совсем не обучена. Поэтому всем наступавшим дивизиям требовалась передышка, чтобы укрепить подразделения, обучить новое пополнение.

Наступление было приостановлено.

Из воспоминаний бойца П. Шишкина: «Сильные морозы, метели, глубокие снега создали большие трудности наступающим частям нашего фронта, и в начале марта мы стали в оборону.

Ломами, топорами, кирками и лопатами мы буквально грызли мерзлую землю, роя траншеи, ходы сообщения, строя огневые позиции и блиндажи. Наш батальон оседлал шоссе Курск – Орел на 72-м километре от г. Курска.

Помнится, недалеко от обороны нашей роты был сад. Ежедневно к вечеру немцы обстреливали его из минометов. Пришла весна, а обстрел сада все продолжался. Не было в этом саду ни одного целого дерева, все было изувечено, но с наступлением темноты, когда прекращался обстрел, в этом израненном саду начинали выводить свои трели соловьи. С каким восхищением слушали мы этих маленьких сереньких птичек-певцов, и еще большей ненавистью наполнялись наши сердца к фашистским извергам, нарушившим нашу мирную жизнь, принесшим неисчислимые страдания нашему народу».

Об это мало известно, но интересный факт:

Надо отметить, что и в военное время проводились, как мы сейчас бы выразились, смотры или конкурсы профессионального мастерства. Тогда было развито снайперское движение. 280-я стрелковая дивизия была зачинателем этого движения и занимала первое место по активности участия в нем. Особым профессионализмом и меткостью отличались снайперы 1035 стр. полка. Зачинателем снайперского движения был Михаил Полковников. Вся страна смотрела и читала плакаты, посвященные знатному снайперу: "Как Полковников делает из немцев покойников". Вторым снайпером по количеству убитых фашистов был парторг роты П. Гармаш (фото). Они участвовали в армейском слете снайперов еще 7 октября 1942 года, представляя 280-ю дивизию.

Сегодня 9 декабря в День Героев Отечества наш Музей открывает новую рубрику "Правнукам - о солдатах Великой Отечественной..."

На страничках ВК мы будем рассказывать о солдатах и командирах, полках и отдельных подразделениях, прошедших суровыми дорогами войны. Мы будем говорить правду о войне, которую услышали от очевидцев событий и которую хотим передать своим ровесникам, а в будущем - детям и внукам.

Героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны носил по-настоящему массовый характер.

Этот рассказ - о боевом пути и героизме солдат и офицеров 1031-го стрелкового полка, который выполняя приказы командования, то врастая в землю, стоял насмерть, не отступая перед врагом, то стремительно двигался вперед, сокрушая вражеские позиции.

1031-й стрелковый полк - "полк усачей" - был для фашистов страшнее минного поля. Одно слово "УСАЧИ" приводило немцев в панику.

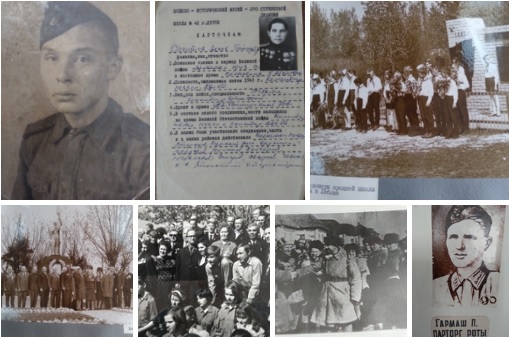

Бесстрашной легендарной личностью был и сам командир 1031 стрелкового полка - Новиков Иван Миронович (фото 1).

Бывший разведчик, командир батальона, 1943 год подполковник Новиков И.М. встретил в должности командира полка, с которым он встал в оборону на землях Брянщины. Наступление началось 3 января. Полк Новикова, почти целиком поставленный на лыжи, уже в течение первых суток продвинулся вперед на 40 километров, оставив позади себя на "милость" нашего второго эшелона полуразбитые колонны фашистов. Достигнув затем станции Солнцево и захватив на ней армейские склады неприятеля, 1031-й стрелковый полк, как и другие наши части, занял оборону на знаменитой впоследствии Орловско - Курской дуге, недалеко от городка Тростинец (фото 2).

До середины лета 1943 года здесь было всем известное ныне великое противостояние двух крупнейших войсковых группировок, одна из которых готовилась к решающему наступлению, другая - к неприступной обороне с последующим переходом в контрнаступление.

Начиная от переднего окопа и кончая корпусным командным пунктом, на всем этом пространстве ничего не выдавало присутствия войск. Все ушло под землю в хорошо замаскированные траншеи и окопы. 1031-й полк со своим командиром всем своим существом прирос к занимаемой позиции (фото 3).

И вот 5 июля, после нашего упреждающего огневого удара, оправившийся враг, выполняя приказ фюрера, двинулся вперед стальной танковой грудью. Встреченный многоствольным огнем, он тем не менее вломился на наши позиции. Вломился и... завяз, запутался здесь в огневом лабиринте. Подбитые и подорванные танки противника или намертво останавливались, или яростно кружились, разворачивая наши траншеи, окопы, блиндажи. Вражеские танки исчислялись сотнями, тысячами! Да еще и артиллерия с авиацией, не говоря уж о пехоте. После трехдневного ожесточенного сражения, когда первая линия траншей была уже до основания перепахана вражескими танками и авиабомбами, полк Новикова организованно отошел своим правым флангом на второй рубеж обороны.

КП его разместился здесь, в заранее оборудованном блиндаже с тремя накатами толстенных дубовых бревен. А сверху - камни, песок. Но противник - то сокрушал оборону наших войск железом! И вот снова немецкие танки на наших позициях. А один вполз на КП и, крутясь в разные стороны, выворачивает и спихивает с блиндажа его покрытие. Бойцы-связисты, подключившись к телефонной линии, доложили командиру полка о совершающейся у него над головой диверсией. А тот и сам слышал, как скрежещут над ним камни и бревна. Но третий рубеж обороны Новиков считал для себя уже излишним. Тем более, что бревна над головой пока только поскрипывали. И связь с батальонами лишь проводная прервалась. И он обходился рацией. И потому не покидал осажденного КП целых два часа. А их вполне хватило, чтобы танк тот поджечь, а в целом противника отбросить, а затем и погнать.

Любивший маневр и движение, 1031-й полк стремительно наступал на Тростинец.

Внезапно его по приказу командующего армией круто повернули на запад, и он за два месяца наступательных боев миновал Нежин, Конотоп, Бахмач. Командарм Черняховский определил для комполка Новикова особую и чрезвычайно важную задачу: выйти со своим полком из боевых порядков армии и, присоединив к себе в качестве усиления артиллерийские, минометные и танковые подразделения, быстро идти к Днепру, не ввязываясь в бои и не навлекая на себя внимание.

Под покровом темноты и лесов, 1031-й усиленный полк легко просачивался между флангами уже потрепанного противника. И в 20-х числах сентября он первым из частей нашей 60-й армии вышел к Днепру в 30-ти километрах севернее Киева, неподалеку от с. Пилява. Вышел сюда потому, что тут была немецкая переправа.

Такое значительное по численности военное соединение не могло пройти незамеченным, было обнаружено противником - переправа была взорвана немцами.

Доложив командарму обстановку, Новиков И.М. оставил на месте взорванной переправы для видимости два отделения бойцов, чтобы удерживать на себе внимание гитлеровцев. Оставшиеся бойцы разожгли в наступившей ночи там и тут костры, вели беспорядочную стрельбу. А основные силы полка скрытно двинулись по заросшему кустарником берегу вверх по течению Днепра.

Большую помощь оказал командиру полка местный житель села Окунниково Т. Е. Шиян, впоследствии награжденный орденом Красного Знамени. Он указал бойцам скрытые подступы к Днепру, помог достать спрятанные жителями лодки, сам перевозил бойцов на правый берег (фото 4 Переправа).

Первыми переправились саперы и соорудили на западном берегу два причала. Одному батальону удалось занять небольшой плацдарм. Затем к 2-м часам ночи 28 рыбацких лодок, поднятых со дна реки, и с десяток самодельных плотов из подручных средств начали переправу основных сил полка. В этом месте противоположный берег был особенно высокий и потому совсем не охранялся немцами.

И только на рассвете, когда в лодках уже находился третий батальон, завязался настоящий бой. На переправу одновременно обрушились и авиация, и артиллерия противника. А занятый нашими плацдарм был взят в полукольцо вражеской пехотой и танками. И уже не оставалось на нем ни одного живого места. Грохот, всплески огня и тучи дыма, пыли. И опять, как на Курской дуге, накрепко прирос к земле любивший стремительное движение 1031-й полк.

Целый день и целую ночь полк яростно сражался с гитлеровцами на небольшом плацдарме на том, занимаемом врагом берегу. Наши главные силы задерживались из-за отчаянных контратак противника перед самой переправой. Только на следующие сутки они смогли сломить здесь вражеское сопротивление и прийти на помощь полку.

Никакой другой бой, никакая другая победа не приносили этой легендарной боевой части столько наград и славы. Сотни солдат и офицеров получили ордена, медали. А 37 храбрейших из них, в том числе и командир полка Новиков Иван Миронович, удостоились звания Героя Советского Союза. При этом 17 человек - посмертно (фото 5 Герои дивизии).

Большое личное мужество и выдающиеся способности командира позволили впоследствии полковнику Новикову И.М. успешно командовать и дивизией.

В Музее в одной из витрин находятся подаренные полковником Новиковым его военные шинель и китель (фото 6, 7).

Принес он из разведбата в стрелковый полк и мужество первого шага - заповедь, завещанную ему во времена Гражданской войны красным командиром Ребровым: "Учись, сынок, мужеству первого шага".

Действительно, в любом бою, в любой ситуации, а тем более в критической, о, как важно, как необходимо, чтобы кто-то первым то ли крикнул бы "Вперед!", то ли хотя бы молча сделал начальный, первый шаг к наступлению! Именно этот призывный клич, именно это первое движение дает начало победе.

Эта страничка выходит под рубрикой "Правнукам - о солдатах Великой Отечественной..."

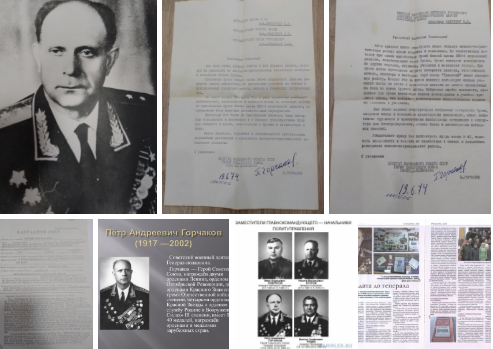

После Победы, перед расставанием с однополчанами, ветераны дивизии обменивались адресами, иногда писали письма друг другу. Ребята клуба "Прометей" воспользовались этим. Так по цепочке, через ветеранов, следопыты и устанавливали адреса бывших бойцов и командиров дивизии, рассылали письма во многие города и селения Советского Союза. Приглашали ветеранов на встречи. Одно из таких писем было отправлено в июне 1974 года в Москву генерал - полковнику Горчакову Петру Андреевичу, занимавшему в то время высокую должность заместителя Главнокомандующего (фото 1)

В своем ответном письме директору школы Пискурёву Н.Г. и членам школьного поискового отряда Депутат Верховного Совета СССР П. Горчаков выразил благодарность всему коллективу преподавателей и учащихся школы за активную работу по созданию школьного музея (фото 2). Он выслал также в конверте копии писем, которые направил Главному редактору газеты "Комсомольская правда" Карнищеву Л.К. с информацией о поисковом отряде и копию письма Первому секретарю Курского городского комитета коммунистической партии т. Калинину В. Т. с просьбой оказать музею содействие и помощь (фото 3).

Ссылаясь на свою занятость, П.А. Горчаков не смог сразу приехать на встречу с однополчанами. Встреча состоялась значительно позже. О военном прошлом и боевых заслугах генерал - полковника Петра Горчакова , Героя Советского Союза, следопыты школы № 42 узнали позже, когда Петр Андреевич приехал на встречу с однополчанами.

Боевое крещение Горчаков П.А. принял уже 29 июня 1941 года восточнее Бреста. С января 1942-го по май 1945-го Петр Андреевич участвовал в боях на Брянском, Воронежском, Центральном и 4-м Украинском фронтах, прошел от Ельца до Праги. Особо отличился подполковник Горчаков в период наступательных операций в сентябре-октябре 43-го при форсировании р. Сейм, Десны, Днепра. За эти бои подполковнику Горчакову П.А. было присвоено звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа: "...Он все время находился в боевых порядках полка на самых трудных участках боя, и своим личным примером храбрости и стойкости воодушевлял личный состав на подвиги..." (фото 4).

Значительно позже он прислал в музей газету "Красная Звезда" от 18 декабря 1997 года № 292, в которой была опубликована статья о нем с интервью корреспондента газеты Никиты Вайнонен.

В основном речь шла о верности генерал - полковника своей "Звездочке" (о газете "Красная Звезда").

Однако корреспондент не мог не заговорить о боевом прошлом генерала. И вот что рассказал Петр Андреевич:

- "...За войну я получил четыре тяжелых ранения и две контузии. Но это как считать... Однажды за спиной разорвалась мина. Врачи вытащили из меня 32 осколка. Вот и посчитай, сколько ранений в том бою я получил - одно или 32?.."

Генерал оставил много воспоминаний о том суровом времени. В своих мемуарах "Время тревог и побед" член Военного совета, начальник политического управления Ракетных войск стратегического назначения, Горчаков П.А. рассказывает о событиях военного времени, о мужестве и героизме советских воинов.

Но в тот день в разговоре с корреспондентом он почему-то вспомнил о негероическом эпизоде. Может быть, чтобы подчеркнуть тот факт, что война была их жизнью, ни на минуту не отпуская в то, прошлое, довоенное, мирное время.

Генерал в своих воспоминаниях перешел к форсированию Днепра (в то время он был подполковник, заместитель командира 1033 полка 280-й стрелковой дивизии.

Перед переправой через Днепр он отобрал себе в группу самых смелых бойцов - имеющих боевой опыт, дерзких, крепких и телом и духом, умеющих плавать. Ну и тренировки...

"Тут я позаимствовал у Суворова: тот, прежде чем бросить своих чудо-богатырей на штурм Измаила, порядком "погонял" их на специально построенном макете..."

Конечно же, при переправе через Днепр это во многом помогло.

И далее он приводит случайный эпизод, от которого не раз потом просыпался в холодном поту. Это было при переправе:

- " ...Глубокая ночь... Тихо-тихо. Правый берег уже совсем рядом. Немцы нас не замечают. Нервы напряжены до предела. Тишина, которая вот-вот неизбежно должна взорваться, и ты сразу окажешься между жизнью и смертью. Такая тишина изматывает человека похлеще любой канонады. И тут моя радиостанция ожила. Мне тогда показалось, что ее зуммер слышно на целый километр. Оказывается, начальнику штаба невтерпеж было узнать, где мы находимся. У меня сердце замерло. Схватил ватник, и вместе с ватником - на аппарат.

- Вроде бы, проходной, как говорят, эпизод. А вспомню - и поныне дрожь берет".

За операцию по форсированию Днепра Горчаков П.А. был удостоен Золотой Звезды Героя.

Закончил боевой путь Петр Андреевич 12 мая 45 года в 30 километрах от Праги. Однако последнюю точку в войне полковник Горчаков поставил 24 июня 1945 года. Ему было оказано высокое доверие - командовать ротой знаменосцев 4-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади в Москве.

Гимназия в Борино (Липецкая область), на родине Героя, носит имя Горчакова Петра Андреевича. А в 2008 году в гимназии был торжественно открыт Зал Боевой славы, посвященный П.А. Горчакову.(фото 5, 6, 7)

Эта страничка выходит под рубрикой "Правнукам - о солдатах Великой Отечественной..."

В Музее хранится альбом с фотографиями и документами, рассказывающими о военврачах и сестрах медико - санитарного батальона дивизии. Об их службе на фронте мало известно. Но благодаря службе медсанбатов всех воинских формирований за всё время войны в строй вернулось около 72% раненых солдат и 90% больных,т.е. приблизительно 17 миллионов человек

Несмотря на опасности, эти солдаты в белых халатах никогда не опускали руки, а в самые сложные моменты только железная воля помогала им вытаскивать сотни людей, вновь возвращая их на поля сражений.

Наш рассказ - о военном враче, командире операционно - перевязочного взвода Каплинской Анне Иосифовне (фото 1 Каплинская А.И.)

Она стояла у истоков создания музея и была активным членом Совета музея.

Анна Иосифовна была на редкость скромным и немногословным человеком, если речь шла о её военной службе. Пройдя всю войну, она считала, что ничего выдающегося на войне не совершила. Просто честно выполняла свою работу. Но это как посмотреть! За участие в освобождении Курска военный хирург, старший лейтенант Каплинская была награждена медалью "За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды. К концу Великой Отечественной прибавился еще один такой орден.

За год до начала войны Анна Каплинская закончила Курский мединститут и получила назначение в участковую больницу Золотухинского района. В октябре 1941-го, проведя последнюю военную комиссию в местечке Свобода, вместе со всеми, кто был признан годным к службе, отправилась на формирование и была направлена в медсанбат 280-й стрелковой дивизии.

После освобождения Курска от фашистов бои продолжались севернее города. Немцы яростно сопротивлялись. Число раненых росло. Анна Иосифовна вспоминала: "Мы получили приказ развернуть медсанбат в Верхней Медведице. Предположив, что в приказе, возможно, ошибка в названии, решили ехать в Медвенку. Оставив в Свободе нетранспортабельных тяжелораненых на попечение врача Валентины Морозовой, я вместе с начальником штаба Михаилом Воробьевым отправилась в дорогу через Курск. То, что мы увидели, подъехав со стороны Тускари, заставило сердце сжаться от боли. Мой любимый мединститут был полуразрушен: окна выбиты, двери распахнуты настежь. Наша машина свернула на улицу Ленина. Меня поразила мертвая тишина, стоявшая в городе. Не слышно было ни трамвайных звонков, ни привычного пыхтения ТЭЦ. Улицы заснежены... Воробьев узнал, что в приказе нет ошибки и надо все же ехать в Медведицу."

Немного помолчав от нахлынувших воспоминаний, Анна Иосифовна продолжала: "Развернули медсанбат. Работать приходилось в условиях постоянных налетов авиации противника. Было ли страшно? Нет, пожалуй. О смерти тогда не думали, хотя вполне сознавали, что это может случиться каждую минуту. Но мы знали, что надо спасать раненых, и выполняли свои обязанности (военное фото 2: Каплинская А.И. за операционным столом).

(Из воспоминаний) "...Бои шли ожесточенные, и раненых поступало очень много. приходилось сутками не отходить от операционных столов. Работы было много, врачей не хватало, мне помогал даже зубной врач Ваня Попов.

В один из таких дней к нам в медсанбат привезли тяжелораненого старшего сержанта, командира пулеметного расчета Алексея Пивнева. Рана оказалась слишком серьезной. Хирург, полковник медслужбы, осмотревший раненого перед его отправкой к нам, настаивал на ампутации, иначе - гангрена и смерть. Но Алексей отказался - было ему всего 20 лет, не хотелось парню остаться без ноги". Анна Иосифовна приняла другое решение и взяла ответственность за его жизнь, проведя без ампутации хирургическое лечение. Несколько дней она собственноручно делала ему перевязки, каждую свободную минуту осматривая раненого (фото 3 Пивнев А.П. и Каплинская А.И. на встрече в музее).

И так все долгие месяцы и годы войны... Оружием врача в борьбе за жизнь раненых бойцов были острый скальпель и мягкая теплая рука, накладывающая повязку и успокаивающая боль.

В витринах музея среди экспонатов - военно- полевая сумка для документов и военный ремень Каплинской А.И. (фото 4).

Анна Иосифовна прошла всю войну в медсанбате рука об руку с военным хирургом Мельчинским Николаем Александровичем (фото 5 Мельчинский Н.А.). После войны они приняли решение вместе остаться в Курске. Так война связала судьбы двух прекрасных людей - военных врачей, которые стали основателями династии профессиональных врачей.

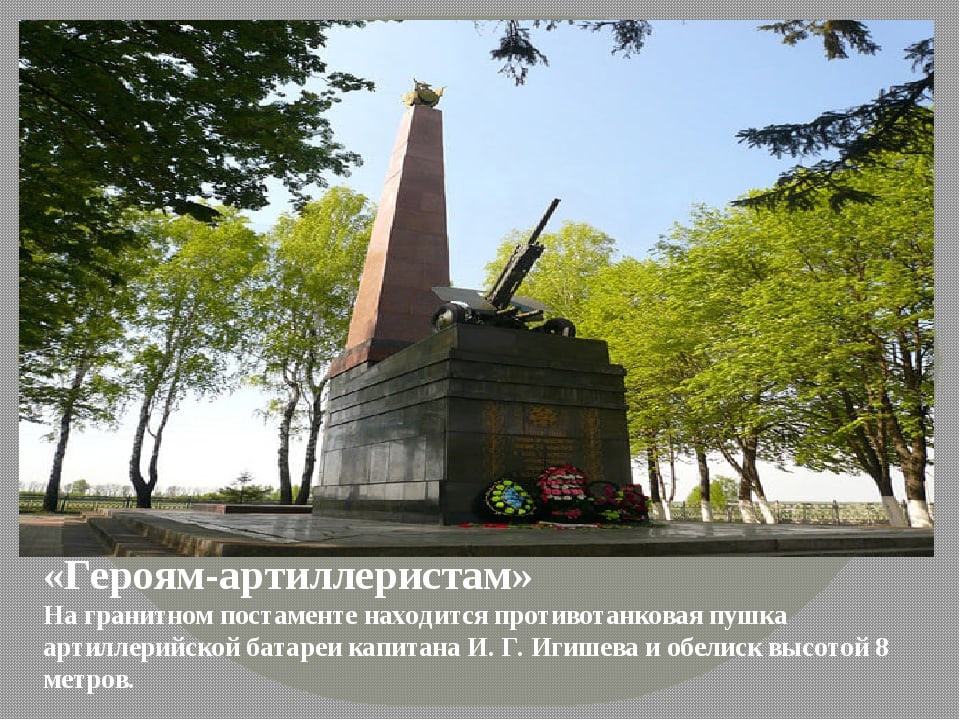

Прежде чем продолжить рассказ о Курской битве, сначала вернемся к концу предыдущей страницы: полковник Рукосуев отправляет в штаб фронта донесение: «1-я, 6-я, 7-я батареи уничтожены... на нас движется до 200 немецких танков..."

Эта радиограмма и стала препятствием для поисков оставшихся в живых на многие годы: никого в живых не осталось, кого искать?

Но остались! Не погиб Пузиков. Его, тяжелораненого артиллериста, пролежавшего без сознания почти сутки, чудом распознали среди трупов санитары и отправили в госпиталь.

Вернувшись с фронта, он тихо, скромно жил в своем родном селе Ксизово Липецкой области, ничего не просил и не требовал. Даже на уроки мужества в школу его как ветерана не приглашали.

А разыскали его, единственного выжившего из батареи Игишева, курские следопыты из кооперативного техникума. И Андрей Владимирович впервые за долгие годы покинул свое село, чтобы встретиться с однополчанами.

Когда он приехал к памятнику артиллеристам и увидел на постаменте свою противотанковую пушку за номером 2242, он так разволновался, что не мог говорить. Смотрел на пушку как на живого человека.

Это событие было описано в курской газете "Городские известия" № 112 от 3 августа 1993 года в статье В. Воробьева "Сам себе командир" под рубрикой "Твои Герои, Курская дуга".

В школьном Музее хранится несколько статей Василия Воробьева, посвященных поиску ветеранов и событиям Великой Отечественной.

Как известному курскому журналисту Василию Воробьеву, автору и этой статьи, удавалось каким-то особым тонким чутьем находить подобные факты в биографии ничем не приметных людей, улавливать необычность происходящего, было для всех загадкой. Кроме того, он был самым заинтересованным лицом в поиске правды происходящего, тонко чувствуя душевные переживания людей. Сам хорошо ориентировавшийся в исторических фактах, ходе сражений, в этой статье он смог так образно нарисовать картину боя, участником которого был неприметный, худощавый, среднего роста солдат, с которым Воробьеву удалось познакомиться на встрече с его боевыми однополчанами, что читатель будто сам становился свидетелем происходящего.

Артиллерийская бригада, в которую входил Пузиков, находившаяся в резерве Верховного Главнокомандования и не участвующая в первом сражении, была переброшена спустя 3 дня от начала Курской битвы в самое пекло и вступила в бой утром 8 июля, когда громовыми раскатами взорвалась тишина вокруг.

Вот как пишет об этом журналист: "Начался бой, о котором вспоминали маршалы Жуков, Василевский и Рокоссовский, и который вошел в "Историю Великой Отечественной войны" в "Большую Советскую Энциклопедию", во многие зарубежные издания.

... Рокоссовский и здесь предупредил удар: он уже бросил в бой две стрелковые дивизии, одну артиллерийскую, две танковые бригады и одну артиллерийскую бригаду" (из книги германского писателя Пауля Карелла "Выжженная земля"), в которой и сражался Андрей Пузиков.

А потом были воспоминания бывшего артиллериста...

И по этим воспоминаниям журналист В.Воробьев восстановил картину боя - рассказ о том, как сражалась батарея Игишева. Лучше журналиста описать это невозможно, поэтому этот рассказ почти полностью излагается по статье В. Воробьева:

"На этом направлении 8 июля не было других артиллерийских подразделений. А на Тепловские высоты двинулись свыше трёхсот танков. Это был один из последних ударов, когда фашисты пошли ва-банк. Налетело до восьмисот самолетов.

Что творилось на других батареях, они не видели. Мешал дым. А вражеские танки возникали внезапно, и тогда секунды решали дело. Кто опередит? Расчетом пушки 2242 командовал Петр Катюшенко. Убило наводчика, и Пузиков заменил его. Раненые, если не падали, то сражались. На перевязку времени не было. Когда Катюшенко ранило в обе руки, он зубами выгрыз из одной руки осколок.

Игишевская батарея уничтожила уже семнадцать танков, но катюшенковцы не догадывались, что они остались одни. Остальные пушки были разбиты и расчеты погибли. Они же бились, думая, что рядом поддержка.

Взорвался снаряд у пушки. После того, как земля улеглась, Пузиков увидел, что всех убило и они остались вдвоем с командиром. Катюшенко с трудом перевязал руки, но продолжал подносить снаряды. Пузиков наводил. Вдруг командир вскрикнул и стал оседать. "В ногу ранило", - прохрипел он.

Ну, вот и всё. Катюшенко - не помощник. Пузиков остался один, но он подбадривал раненого командира: "Ничего, мы еще повоюем!"

Но воевать пришлось одному. Катюшенко умер.

Ни оплакать убитых, ни похоронить их, не было времени. Фашисты - рядом. А он остался и за командира, и за наводчика, и за замкового, и за заряжающего. Но не запаниковал. И пошел за снарядом. За другим, бронебойным, осколочным, бронебойным...

Новый взрыв.

Очнулся Пузиков от того, что кто-то тряс его за плечи.

"Андрей, живой? Очнись!

Помоги пушку поставить".

Это был командир огневого взвода Картузов. Искалеченную пушку отбросило в сторону, оторвало колесо. Вдвоем они оттолкнули её в укрытие, поставили на ящик.

Осколочным по пехоте!

Кровь заливала лицо. Попадала в глаза и мешала целиться. Он вытерся, потрогал висок и понял, что часть кожи обвисла. Прижал её кулаком и вновь продолжал целиться. Совсем близко раздавались голоса немцев. И тут из дыма возник еще один танк, повел "хоботом". Пузиков выстрелил первым. Увидел, как тот задымил, и тут - взрыв...

Как распознали санитары в этом почти трупе живого человека - диво дивное. Его подобрали, увезли в медсанбат. Через сутки пришел в себя. Оперировали. Удалили три осколка. Четвертый трогать не стали - опасно было удалять. Он так и остался в голове...

...Пузиков вернулся в родное село, жил и не знал, что он герой...

Вот такие русские мужики - терпеливые, скромные, непритязательные - и сломали отлично отлаженную фашистскую машину."

В районе гряды Ольховатских – Тепловских – Молотычевских высот погибло более 40 тысяч человек.

(продолжение следует)

Из воспоминаний Краснова Б. П. - капитана запаса «Их было восемнадцать» (Сборник воспоминаний «В огне Курской битвы», Курск, 1963)

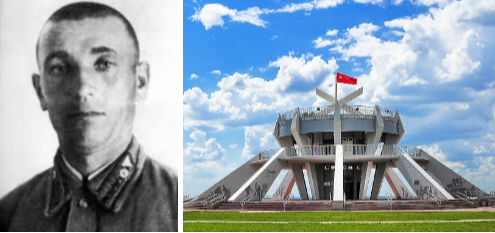

Их называют «панфиловцы Курской дуги». Здесь, на высоте у с. Теплое, в горячем июле 1943-го насмерть стояли 18 пограничников лейтенанта Александра Романовского. К сожалению, их подвиг сегодня не очень широко изестен, а сами герои так и не были удостоены заслуженных званий Героев... И сколько ещё таких же непризнанных ГЕРОЕВ полегло здесь?!

К середине июля немцы закрепились в районе Самодуровки (ныне село Игишево), откуда постоянно атаковали Тепловские высоты. На утро планировалось наступление частей 162-й стрелковой Среднеазиатской дивизии, но начинать его без флангового прикрытия было бы неблагоразумно. Обеспечить его должен был взвод пограничников лейтенанта Романовского – всего 18 человек. По воспоминаниям современников, каждый из них прекрасно понимал, что, скорее всего, обречен. Но когда это останавливало пограничников?..

Неожиданно атаковав фашистов и заняв господствующую высоту у Самодуровки, пограничники стали укрепляться. Их задачей было продержаться до подхода основных сил Памирского полка. Но немцы очень быстро поняли, что подверглись атаке малочисленного авангарда, и предприняли контратаку. Скрываясь в росшей у подножья пшенице, немецкие автоматчики попытались скрытно окружить взвод, но были обнаружены. Пограничники подпустили врага поближе – чтобы наверняка – и отбросили встречным огнем.

(Сравнение взвода Романовского с панфиловцами вызвано еще и тем, что все они прибыли на фронт из Казахстана)

Командующий взводом не мог не понимать, что положение безнадежно. По численности противник превосходил их в несколько десятков раз, кроме того, подтянул к высоте бронетехнику. Еще была возможность отойти, но сделать это сейчас – значит оголить тыл ничего не подозревающих и перегруппировывавшихся частей. И Романовский отдал свой последний приказ: Стоять насмерть! Хорошие позиции, опыт и наличие достаточно количества боеприпасов позволили пограничникам удерживать высоту достаточно долго. Они отбили три вражеских атаки, но выстоять против полка, усиленного бронетехникой, у взвода шансов не было.

Многие полегли, а оставшиеся были ранены, сам лейтенант Романовский – дважды. А вспаханный снарядами клочок земли все еще оставался в наших руках. Когда закончились боеприпасы, командир поднял остатки взвода в рукопашную атаку, где все и полегли. Но задача была выполнена. Подошедшие основные силы полка разбили и отбросили фашистов. У подножия занимаемой пограничниками высоты насчитали около сотни немецких трупов и три подбитых танка.

В отечественном фильме «Освобождение» есть сцена, где возмущению Гитлера нет предела: что это за село, которое никак не могут взять! – говорит Александр Палилов. – А ведь Ольховатку немцы так и не смогли занять, только северо-западную окраину. Это совсем маленький населенный пункт, крохотное сельцо. Но не взяли, не смогли. Благодаря мужеству советского солдата, который здесь действительно стоял насмерть.

Об этом говорит и положение найденных поисковыми отрядами останков наших солдат. Каждый воин, которого находят, лежит лицом на север. Никто не повернулся спиной к врагу.

Восемнадцать павших героев посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.

Спустя 10 дней после начала Курской битвы, 15 июля войска Центрального фронта перешли в контрнаступление и в тот же день, ломая сопротивление врага, миновали рубежи, которые занимали до 5 июля. Теперь им предстояло участвовать в ликвидации фашистского плацдарма под Орлом.

Просветительский проект "Правнуки героев Великой Отечественной Войны"

Лозунг "Изучи! Сохрани! Передай!"

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о них помнят.

И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа против фашисткой Германии.

Все меньше остается живых свидетелей тех страшных дней, которые могли бы рассказать подрастающему поколению о событиях великой битвы русского народа за освобождение своей страны, о подвигах солдат и рядовых граждан на фронтах и в тылу.

Обучающиеся МБОУ "СОШ № 42" будут делиться историей своих предков, чтобы сохранить память о героических фактах нашей истории и воспитать у подрастающего поколения гордость за свою Родину.

Просветительский проект "Правнуки героев Великой Отечественной Войны"

Просветительский проект "Правнуки героев Великой Отечественной Войны"

Лозунг "Изучи! Сохрани! Передай!"

Мясоедов Вячеслав Иванович

(05.01.1923 - 04.08.1944)

Лётчик, гвардии лейтенант.

Прадедушка ученицы 5Б класса Мясоедовой Вероники.

Пропал без вести.

Просветительский проект "Правнуки героев Великой Отечественной Войны"

Лозунг "Изучи! Сохрани! Передай!

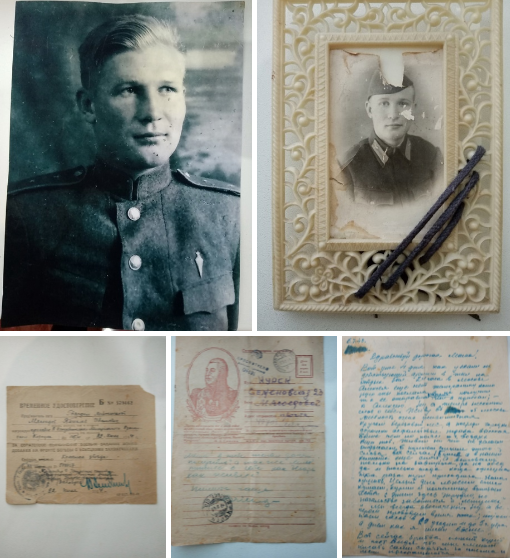

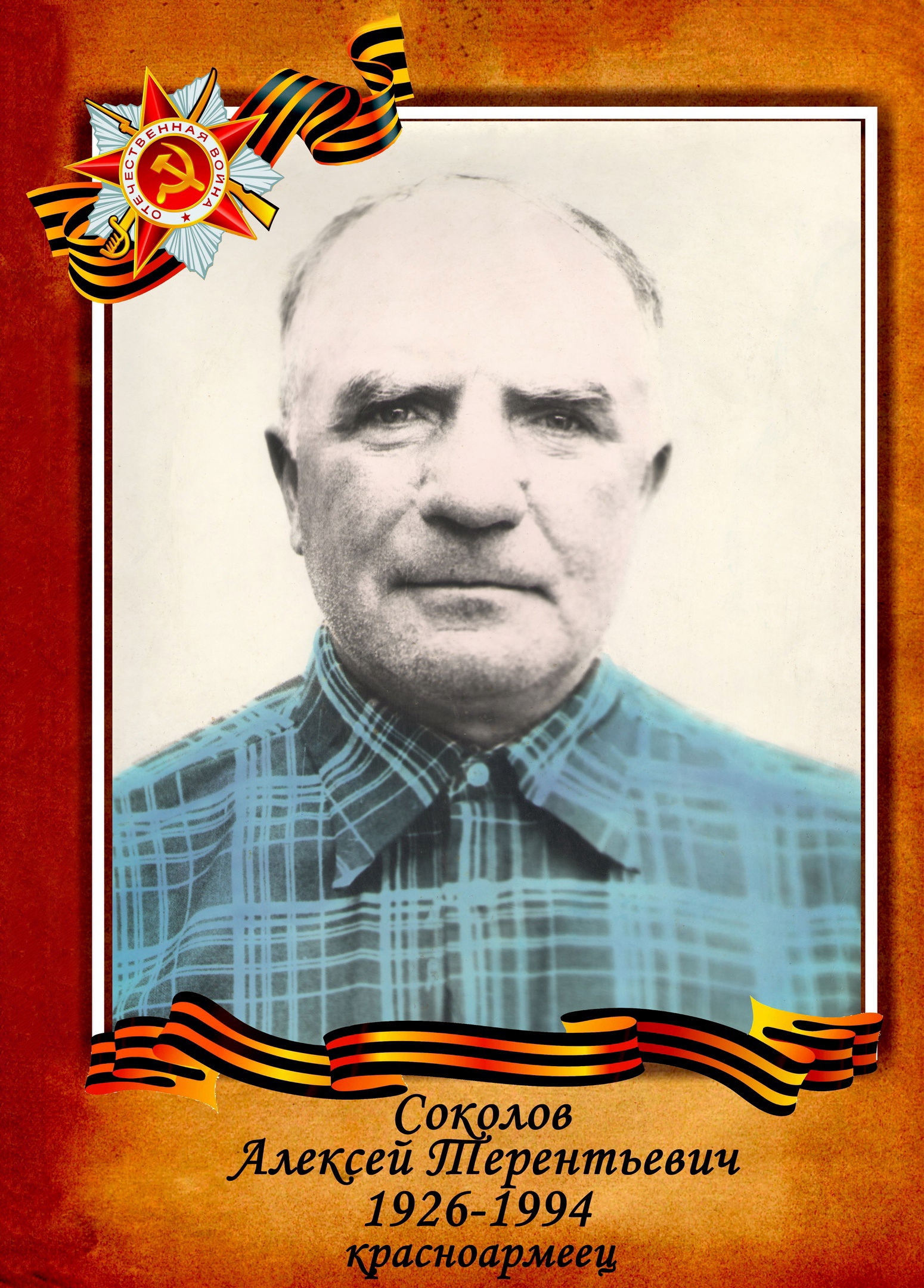

Соколов Алексей Терентьевич

Прадедушка ученицы 5А класса Абакумовой Дарьи

Родился 22 февраля 1926 года в деревне Калищи Украинской ССР, Сумской области, Путивльского района, Н.-Слободского с/с.

Просветительский проект "Правнуки героев Великой Отечественной Войны"

Лозунг "Изучи! Сохрани! Передай!

Пихлецкий Дмитрий Александрович

(1925-2016)

Дмитрий Александрович родился в 1925 году, в Курской области, Тимского района.

Он был призван в армию 01.01.1943 года. Участвовал в Курской битве 05.07.1943-23.08.1943 гг. Прошел ВОВ до ее окончания.

Был награжден медалью "За боевые заслуги".

Далее Дмитрий Александрович вернулся домой в

Курскую область, Тимский район, д. Дмитриевка. С

односельчанами они начали восстанавливать деревню,

строить дома и возрождать жизнь заново. Так так деревня была разбита полностью фашистами.

Далее дедушка стал работать в колхозе образовавшейся деревни. Стал передовым комбайнером.

Потом он познакомился Марией Яковлевной

Потафеевой и они начали жить вместе.

Официально свой брак они не

зарегистрировали, но в данном гражданском браке

родилось пятеро детей, четыре сына и дочь.

Жизнь в молодости и юности была сложной, но далее после войны , все восстановилось и жизнь раскрасилась разными красками. Семья, работа, дом это было самое главное в жизни Дмитрия Александровича.